築30年以上の住宅にお住まいの皆様へ

皆様の大切な住まいを守るために、電気火災のリスクと対策についてご案内いたします。

特に築年数の経過した住宅では、電気設備の劣化による火災のリスクが高まります。

日常の安全対策を心がけ、住まいをより安全な環境に整えましょう。

1. コンセント火災

コンセントや電源プラグが原因で発生する火災の主な要因は、以下のとおりです。

主な原因

- トラッキング現象:コンセントの隙間に溜まったホコリが湿気を吸い、電気が漏れて発火。

- 過負荷(オーバーロード):延長コードやタコ足配線の過剰使用による過熱。

- 経年劣化:古くなったコンセントやプラグが劣化し、ショートを起こして火災につながる。

- コードの破損:電源コードが踏まれたり折り曲げられることで内部の配線が傷み、ショートする。

対策

- 定期的にコンセントやプラグのホコリを掃除。

- 使っていないプラグは抜く、またはトラッキング防止キャップを使用。

- 延長コードの使用を最小限にし、定格容量を守る。

- 古くなったコードやコンセントは交換。

- コードを無理に折り曲げたり、踏みつけたりしない。

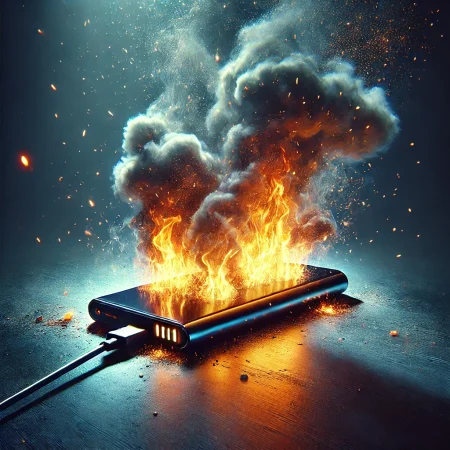

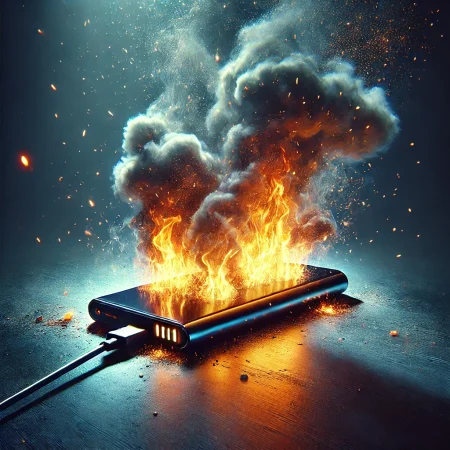

2. 電気関係の火災

コンセント火災以外にも、電気が原因で発生する火災があります。

主な原因

- 電化製品の異常発熱:電気ストーブ、ドライヤー、電子レンジの誤使用や故障による火災。

- 電気毛布やホットカーペットの長時間使用:折り曲げや経年劣化によるショートで発火。

- バッテリーの発火:スマートフォンやノートPCのリチウムイオン電池の過充電や衝撃による発火。

- 分電盤(ブレーカー)の異常:漏電やショートによる火災。

対策

- 電化製品の使用方法を守る。

- 電熱機器は適切に管理し、タイマー機能を活用する。

- 充電機器は純正品を使用し、長時間放置しない。

分電盤や配線の異常を感じたら堀住建に相談。

3. 地震火災

地震によって発生する火災は、通電火災と直接火災の2種類があります。

主な原因

- 通電火災:地震後の停電復旧時、ショートした配線や倒れた家電が原因で発火。

- ガス機器の破損:地震でガス管が破損し、漏れたガスに引火。

- 可燃物の転倒:ストーブやコンロが転倒し、火災が発生。

対策

- 感震ブレーカーの設置:地震の揺れを感知し、自動でブレーカーを落とす。

- 家電・ガス機器の管理:周囲に可燃物を置かず、地震発生時にすぐ電源・ガスを切る。

- 耐震対策:家具の転倒防止、配線の適切な管理。

4. 住宅コンセントのアース付き義務化(2022年~)

2022年より、新築住宅ではアース付きコンセントの設置が義務化されました。

アース付きコンセントのメリット

- 電気火災の防止:家電製品の漏電による火災リスクを低減。

- 感電事故の防止:電流が人に流れるリスクを低減。

- 家電製品の保護:落雷や異常電流から家電を守る。

- 電化製品の安定動作:エアコンやPCなどの機器が正常に作動。

既存住宅の対応

- 2022年以前の住宅では、アース付きコンセントがない可能性あり。

- リフォーム時にアース付きコンセントへ交換を推奨。

- 延長コードやタップではアース機能が不十分。

5. 築年数と電気火災の関係

経済産業省の報告によると、使用年数が長くなるほど経年劣化による事故の発生率が高まります。

事例

40年間使用された扇風機が、内部の電気部品の劣化により発火。

築30年以上の住宅では、漏電遮断器の設置率が60%未満で、漏電火災のリスクが高まる。

対策

- 劣化した電気配線の交換

- ブレーカーの更新、漏電対策の強化

- 定期的な電気設備点検

6. 地震時の電気火災リスク

2024年の能登半島地震では、築50年の木造住宅が地震後に電気配線のトラブルにより火災を起こしました。

対策

- 感震ブレーカーの設置で通電火災を防ぐ。

- 古い住宅では漏電遮断器の未設置率が高いため、早急な導入を推奨。

- 古い電気配線の交換、点検の実施。

最後に

電気火災は日々の点検と適切な対策で防ぐことができます。築30年以上の住宅にお住まいの方は、

ぜひ一度電気設備の点検をご検討ください。安全で快適な住まいを守るため、私たちがお手伝いします。

ご相談はお気軽にどうぞ!